エネルギーや照明の選び方に悩んでいませんか。家庭や店舗、オフィスで使うランプは種類が多く、それぞれ光の出し方や省エネ性、設置のしやすさが違います。ここではレフランプと一般的な電球の違いや特徴、選び方のポイントをわかりやすく解説します。用途や予算に合わせて最適な照明を見つけるための手助けになれば幸いです。

レフランプと電球の違いとは

レフランプは主に光を前方へ集めるように設計されたランプで、スポット的に明るく照らしたい場所でよく使われます。前方への光を強めるために内部に反射面があり、特定の方向に効率よく光が届く点が特徴です。

一般的な電球は部屋全体を均一に照らすことを目的にしたものが多く、光の広がり方や色味、消費電力などに違いがあります。用途に応じて、レフランプのように指向性の強いものを選ぶか、全体照明に向く電球を選ぶかを判断するとよいでしょう。

レフランプの特徴

レフランプは光を集める性質があるため、ショーケースのスポット照明や展示、屋外の投光器などでよく用いられます。光が集中することで対象物を際立たせられるため、色や質感を見せたい場面に向いています。

また、レフランプは指向性の違いで種類が分かれており、広めに光を広げるものから狭い範囲を強く照らすものまで選択できます。取り付ける器具や目的に合わせてビーム角や光束(ルーメン)をチェックすると、期待どおりの照明効果が得られます。

レフランプの構造

レフランプの主な構成要素は、光源部分と反射板(リフレクター)、口金とガラスカバーです。反射板はアルミや銀メッキなどで光を効率よく前方へ反射する形状になっています。これにより光が後方や側面に逃げにくく、照射方向に明るさが集中します。

内部の反射面の仕上げや形状でビームの広がり方が決まります。光源には白熱タイプやハロゲン、LEDなどが使われ、光色や効率は光源の種類によって異なります。取り付け時は反射面を傷つけないように注意してください。

光の出し方

レフランプは光を一方向へ集めるため、光束が狭い範囲に集中します。これによって物体を強調したり、長距離を照らしたりする際に有利です。ビーム角(光が広がる角度)が小さいほど光が集中し、大きいほど広く照らせます。

光源が発する光を反射板で集める構造なので、同じ消費電力でも明るさや印象が変わります。用途に応じてビーム角とルーメン値を確認することで、狙った照明効果を得やすくなります。

使用場所の傾向

レフランプはギャラリーや店舗のディスプレイ、住宅のダクトレールなど局所照明に使われることが多いです。展示物や商品の見栄えを良くしたいとき、また外構のスポット照明としても適しています。

一方で、部屋全体を照らす目的には不向きな場合があります。広い範囲を均等に照らしたい場合は、複数のレフランプを組み合わせるか、別のタイプの電球を検討してください。

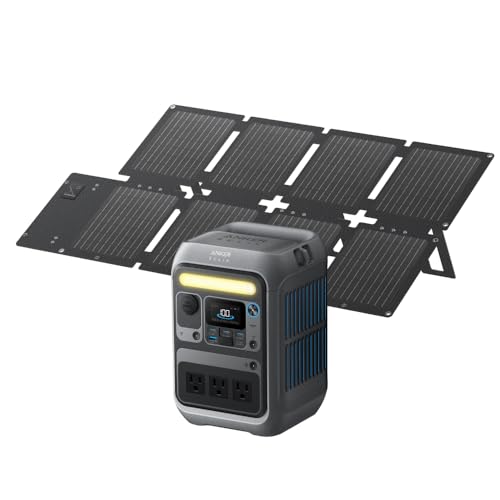

Amazonランキング1位!

これ1台を持っておけばアウトドアをもっと楽しめます

一般的な電球の種類

一般的な電球には白熱電球、蛍光灯、LED電球などがあり、それぞれ光の出し方や寿命、省エネ性が異なります。以下では主な特徴を順に説明します。

選ぶ際は、色温度(光の色合い)、明るさ(ルーメン)、消費電力、寿命を基準に目的に合ったものを選んでください。

白熱電球の特徴

白熱電球はフィラメント(細い金属線)を加熱して光を出す伝統的な電球です。暖かみのある色合いで、色再現性が高い点が魅力です。光の広がりが自然で、リラックスした雰囲気を作りやすいです。

ただし消費電力が大きく、寿命が短めであるため、最近は省エネ性の高いLEDなどに置き換わることが多くなっています。歴史的に安価で手軽ですが、ランニングコストと環境面の観点からは注意が必要です。

蛍光灯の特徴

蛍光灯は放電によって発光するランプで、消費電力は白熱電球より低く、寿命も長いです。形状が長めの蛍光管タイプやコンパクトな電球形蛍光灯(コンパクト蛍光灯)があります。色味は昼光色から電球色まで幅があります。

一方、点灯直後に明るさが出るまでわずかに時間がかかる場合や、頻繁なオンオフで寿命が短くなることがあります。水銀を含む製品もあるため廃棄時の取り扱いに注意が必要です。

LED電球の特徴

LED電球は発光ダイオードを用いるため、消費電力が非常に低く寿命も長い点が魅力です。小型化しやすく、さまざまな形状や色温度が選べます。瞬時に最大光量が出るためスイッチのオンオフが多い場所にも向いています。

初期費用は高めに感じることがありますが、電気代と交換頻度を考えると長期的に見て経済的な場合が多いです。器具や調光器との相性を確認して選ぶと安心です。

レフランプと他の電球の比較

レフランプと一般的な電球を比較する際は、明るさや配光、熱の出方、寿命、見た目や設置性などを総合的に見ることが大切です。以下で主要なポイントを比較します。

明るさ・配光の違い

レフランプは指向性が強く、特定の方向を集中的に照らします。展示物や看板などを際立たせるのに向いています。一方、一般的な電球は広く均一に光を広げる製品が多く、部屋全体の照明に適しています。

明るさの指標としてはルーメン値を確認してください。ルーメンは光の総量を示す値で、ビーム角と組み合わせて見ることで実際の照らし方をイメージしやすくなります。

熱と消費電力の違い

白熱タイプのレフランプや電球は熱が多く発生し、消費電力も大きくなる傾向があります。ハロゲンや白熱は近接物への熱影響に注意が必要です。対してLEDは発熱が少なく消費電力も小さいため、熱による影響が少ないです。

設置場所や密閉器具での使用を考える場合は、発熱量と適合性を確認してください。過熱すると寿命が短くなることがあります。

寿命とメンテナンスの違い

一般にLEDは寿命が長く、交換頻度が低いためメンテナンス負担が少なくて済みます。蛍光灯は中間的で、白熱は最も短命です。レフランプでも光源により寿命は変わりますので、交換のしやすさやコストを考えて選ぶとよいです。

また、屋外や高所に設置する場合は寿命が長い製品を選ぶことで交換作業の手間を減らせます。

見た目・設置の違い

見た目では、レフランプは反射板やフォーカスの効いた形状が特徴で、器具自体のデザイン性を活かしやすいです。一般的な電球は丸形や筒形など形状が多様で、器具との組み合わせで雰囲気を作りやすいです。

設置面では、口金サイズや形状、器具の対応を事前に確認することが重要です。特にレフランプは専用器具で使うことが前提の場合がありますので、互換性をチェックしてください。

選び方と交換時の注意点

照明を選ぶ際は、用途(局所照明か全体照明か)、設置場所、光色、明るさ、消費電力、寿命をバランスよく考えることが重要です。予算だけでなく長期的なコストも見て選ぶと満足度が高まります。

交換時は器具の仕様や安全性に留意して行ってください。以下のポイントを参考にしてください。

口金とサイズの確認

口金(ソケットの形状)は種類があり、E26、E17、GU10などがあります。古い器具や海外製品では異なる口金が使われていることがあるため、購入前に必ず確認してください。サイズが合わないと取り付けられないか、接触不良の原因になります。

加えて、器具の形状やカバーの有無で物理的に収まるかも確認しましょう。特に反射板や大型のランプはスペースに余裕が必要です。

配光と用途に合わせた選択

照らしたい範囲に合わせてビーム角やルーメンを選んでください。ワンポイントで強調したい場合はビーム角が狭いレフランプ、広く均一に照らしたい場合は広角の電球や複数の照明を組み合わせることをおすすめします。

色温度も用途によって選び分けると効果的です。リラックス空間は暖色系、作業性を重視する場所は昼白色や昼光色が向いています。

安全性と器具の対応

器具の定格消費電力や密閉器具への対応可否を確認してください。特に白熱やハロゲンは発熱量が多いため、密閉器具での使用が制限されることがあります。LEDでも一部の器具とは相性が悪く、ちらつきや熱問題が起きる可能性があります。

交換は電源を切り、安全に配慮して行ってください。高所作業や屋外作業は無理をせず専門業者に依頼することを検討してください。

省エネとコストの目安

初期費用とランニングコストのバランスで選ぶと失敗が少ないです。LEDは初期費用が高めでも電気代と交換頻度の面で長期的には節約になります。白熱電球は導入コストは低いものの電気代が高く、頻繁に交換が必要になる点を考慮してください。

簡単な目安として、同じ明るさ(ルーメン)ならLEDの消費電力は白熱の数分の一で済むことが多いため、年間の使用時間が長い場所ではLEDへの切り替えでコスト削減効果が高くなります。

まとめ

レフランプは指向性が高く対象物を際立たせるのに向いており、展示やスポット照明で効果を発揮します。一般的な電球は広く均一に照らす用途に適しており、それぞれの特性を理解して使い分けることが大切です。

選ぶ際は口金やサイズ、配光、消費電力、寿命、安全性を確認し、用途や設置場所に合わせて最適な照明を選んでください。必要なら専門店や業者に相談して、長く使える照明を見つけてください。

安心のAnker製。小型軽量で持ち運びしやすい!

ソーラーパネル付きで災害時も安心。